Pour esquisser une histoire économique et culturelle de la mondialisation, Frédéric Amiel, coordinateur des Amis de la Terre France, aurait pu choisir le café, la banane ou le sucre. Il a préféré le cacao. Et, même s’il est un grand amateur de chocolat, ce n’est pas qu’une question de goût. Le jour de la parution de son livre*, il expliquait ainsi les raisons de son choix, lors d’une conférence donnée au Salon du chocolat : « J’ai voulu essayer de comprendre comment on est passé d’un produit longtemps réservé à la noblesse et aux cérémonies religieuses à un produit de consommation courante et mondialisée. » C’est que l’auteur, diplômé en sociologie et anthropologie politique, reste marqué par la découverte d’une plantation de cacao, l’« or brun », au Cameroun, en 2012 : « J’ai senti que le chocolat avait bien plus à nous raconter que l’histoire d’un aliment à travers les âges », écrit-il en introduction.

Presque trois siècles plus tôt, en ce jour d’échafaud, c’est une tasse de chocolat et « un de ces petits pains appelés “mignonette” » qui constituent le déjeuner de Marie-Antoinette dans sa cellule de la Conciergerie, rapportent les frères Goncourt. Ce n’était pas gagné, tant la boisson, à ses origines, était considérée comme « un breuvage étrange, et plutôt déplaisant ».

D’emblée, Frédéric Amiel prouve ici qu’il aime raconter des histoires. Pour mener à bien sa réflexion, il a pris le parti de présenter des chapitres dans l’ordre chronologique, depuis la conquête des Amériques jusqu’à nos jours, où le lecteur croise Hernán Cortés au Mexique au début du XVIe siècle, goûte le chocolat à la cour d’Espagne ou fait une halte à Bayonne, dès 1609, lorsque la communauté juive chassée d’Espagne s’installe au Pays basque français et y introduit les premières chocolateries. Si le voyage est temporel, il est aussi géographique : le cacao, arbre plutôt fragile qui requiert des niveaux d’altitude, d’humidité et de température très précis, est cultivé uniquement dans les zones intertropicales.

Un modèle de petites plantations familiales

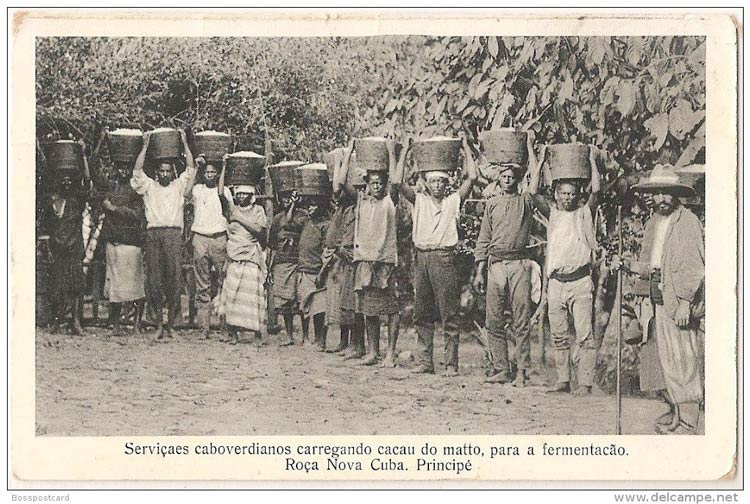

Nous voici donc dans les Petites Antilles, lieu des premières expérimentations françaises de cette culture. Mais aussi à São Tomé, dans le golfe de Guinée, première grande colonie africaine de cacao, tandis que la consommation du chocolat, présenté désormais en barres ou en confiseries, se développe considérablement. Enfin, le lecteur arrive au Ghana, qui, en 1911, en devient le premier producteur mondial, fondé sur un modèle de petites plantations familiales, à l’opposé des grandes plantations coloniales.

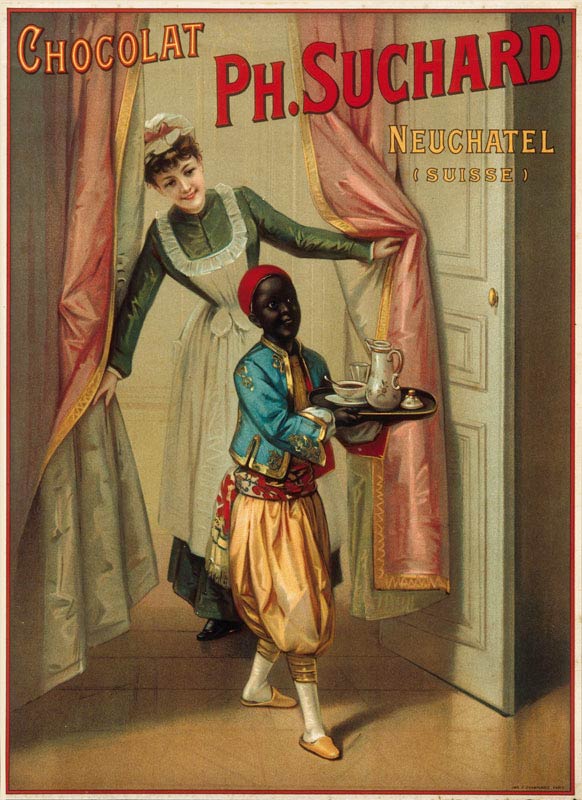

Mais Frédéric Amiel ne perd jamais le fil, et montre, chapitre après chapitre, que l’histoire du cacao, de sa production à sa consommation, participe à une prospérité occidentale assise « sur l’exploitation des ressources naturelles dans les anciennes colonies ». Cette prospérité renvoie aussi, écrit-il, « à un équilibre commercial injuste [favorisant] l’accumulation de capital en Europe et en Amérique du Nord, et [provoquant] dans les pays en développement l’explosion de la dette et la destruction de l’environnement », sur fond en outre de spéculation boursière.

Dans la grande majorité des cas, une marque de chocolat est aujourd’hui absolument incapable de dire d’où vient le cacao qu’elle vous vend.

C’est en effet un des paradoxes du cacao. Si le cacaoyer est un arbre forestier, il dévore lui-même peu à peu les forêts naturelles, dont il est un « concurrent redoutable ». Premier producteur mondial, la Côte d’Ivoire, pour ne citer qu’elle, a perdu 80 % de sa surface forestière en quarante ans. Et au phénomène de déforestation s’ajoute le non-respect des droits humains.

Selon l’Unicef, plus de 2 millions d’enfants travailleraient aujourd’hui dans les plantations de Côte d’Ivoire ou du Ghana, dont plusieurs milliers sont en situation de travail forcé. Il n’est pas certain que l’amateur de chocolat trouve alors du réconfort à la lecture du chapitre sur le processus de « labellisation » associé à l’instauration d’un certain nombre de règles éthiques. Frédéric Amiel prévient : faute d’une véritable traçabilité et à cause de l’utilisation des mêmes infrastructures industrielles « dans la grande majorité des cas, une marque de chocolat est aujourd’hui absolument incapable de dire d’où vient le cacao qu’elle vous vend ». Prêt pour l’indigestion ?

Du réconfort, le livre en propose pourtant, au moins à deux reprises. D’une part, en mettant en évidence une initiative européenne, sous la pression d’Ong engagées dans un combat pour un cacao « plus juste » ; en 2022, la Commission européenne devrait ainsi présenter un projet de régulation, inspiré en partie de la loi sur le devoir de vigilance adoptée par la France voici cinq ans.

D’autre part, en parlant de la prochaine mise à l’eau des premiers cargos voiliers destinés au transport du cacao entre l’Afrique et l’Europe. Dans la perspective d’un cacao plus « durable », l’auteur indique : « Outre que le transport à voile permet de décarboner à 90 % le transport de la marchandise, il oblige les participants de la chaîne à se concentrer sur des quantités plus réduites, à revoir l’équilibre économique de la filière, à se rapprocher des producteurs […]. Surtout, il permet de grandement améliorer la traçabilité d’un secteur caractérisé aujourd’hui par son opacité. » Finalement, le lecteur reprendra bien un peu de chocolat.

C.L.

Petite Histoire de la mondialisation à l’usage des amateurs de chocolat

Frédéric Amiel, Les éditions de l’Atelier.

Octobre 2021, 16 euros.